莫道先生疏格律,行云流水见高风

从《念奴娇·赤壁怀古》看苏东坡词的艺术特色

叶嘉莹讲授

陆有富整理 于家慧审校

《念奴娇·赤壁怀古》有一点应该注意——一首词整个结构的进行。我在讲词的时候,没有把结构当作重点来讲说,因为我们从温韦冯李的五代小词讲起,它所掌握的是感发的本质。最重要的一点,是感发一定有一个进行的线索。

拿最重视感发的李后主来说:“林花谢了春红。太匆匆。无奈朝来寒雨晚来风。 胭脂泪,留人醉,几时重?自是人生长恨水长东。”一直向前推,推到“人生长恨水长东”。李后主的另一首词说:“春花秋月何时了?往事知多少。小楼昨夜又东风,故国不堪回首月明中。”他是两两相对的对举,一个是永恒的,一个是短暂的;一个是永恒的,一个是无常的。两两对比,然后推到最后,“问君能有几多愁,恰似一江春水向东流”。或者节节向前进行,或者两两相对进行,有感发进行的线索。

任何一种感发,你的感情和思想,一定有活动的痕迹。所以虽然是小令,也有感发进行的线索,不过在外表上不是很明显。篇幅拉长以后,到了长调,不只是内容的感发有线索,而且外表的形式上,像走路的痕迹一样,一定也有一个进行的痕迹。

苏东坡写了不少长调词。把长调篇幅拓展的作者是柳永,把长调内容拓展的作者就是苏东坡。苏东坡的长调词进行的程序,跟柳永不完全一样。长调不能像小令只讲一个感发的重点,非要把它推延下去不可,怎么样推延下去?柳永的办法,跟苏东坡是不一样的。

柳永、苏轼对长调词的拓展

柳永《夜半乐》:“冻云黯淡天气,扁舟一叶,乘兴离江渚。”柳永词的进行线索,是时间跟空间的进展,是直线的、顺行的。从他刚刚上船开始,柳永会用“领字”,每一个领字就带你向前进一步。他说坐船乘兴离开江渚,“渡万壑千岩,越溪深处”,“渡”字是一个“领字”,“渡”过这个空间就一直向前进了。“怒涛渐息,樵风乍起,更闻商旅相呼。片帆高举,泛画鹢、翩翩过南浦”,他所写的是沿途的景物,一个接着一个;他渡过了万壑千岩,渡过了越溪深处,当风渐渐地平定了,水中的波浪、怒涛平定了,看到山上的“樵风乍起”,又听到“商旅相呼”,有商人跟旅客彼此打招呼。他把船帆张开,“画船”就“翩翩”经过了南浦。“望中酒旆闪闪,一簇烟村,数行霜树。残日下,渔人鸣榔归去。败荷零落,衰杨掩映,岸边两两三三、浣纱游女。避行客,含羞笑相语。”他写沿途所见的景物,都是很有层次的,看到酒楼上的酒旗,看到一个小村庄,看见几行经霜的有红叶的树,这里是向前进行的。柳永的词经常是如此,你可以把它归纳出来。

可是,柳永词的内容,常常有两个主题,一个就是写羁旅。我们也说过,他有悲秋的传统,常常是跟他的羁旅结合起来的,写他在旅途上所看见的秋天的景物,有一种生命凋残的悲慨。而他的词,总是最后一段,从羁旅写到相思怀人,而相思有的时候是与伤春的相思怀念的传统结合在一起的,所以柳永的词,很分明就是写羁旅,写自己事业无成的悲慨。怀人是相思、怀念的感情,而他旅途的进行,是按照沿途景物的层次。他写到怀人的时候呢?他说:“到此因念,绣阁轻抛,浪萍难驻。叹后约、丁宁竟何据。惨离怀、空恨岁晚归期阻。凝泪眼、杳杳神京路。断鸿声远长天暮。”绣阁是女孩子住的地方,他说我在旅途上想到,我那么轻易地就离开了“绣阁”,离开了所爱的女孩子;而自己像水浪上的浮萍,到处漂泊,难以停留下来。他说他叹息以后再见面的约会,虽然叮咛嘱咐,说将来一定要见面,可是到底有什么凭据?哪一天才能见面?一点儿把握也没有。所以“惨离怀、空恨岁晚归期阻”。他说,我这种离别相思的怀念,是满怀的、凄惨的哀愁,他说我在这里含恨、遗恨,“岁晚”快要过年了,而我不能够回去跟我所爱的人在一起。而这种含恨,是空,是徒然的,没有办法补救,我还是不能回去;所以我“凝泪眼,杳杳神京路”,含着泪,用眼睛凝望,“杳杳”那么遥远的神京的道路,“神京”就是首都。他所怀念的女孩子是在首都的,是“杳杳神京路”,而不能够见到,所以“断鸿声远长天暮”,只有天上失群的鸿雁,因为鸿雁在天上飞,都是排成一行的,而有一只雁失去同伴而离群了,是“断鸿”,“断”是跟同伴断绝了、分离了。“断鸿声远”,一只悲哀的孤鸿,叫声从高远的天上传下来,而你看到那么遥远的天空,慢慢地迟暮了。

柳永的词我曾经说过,有悲秋的传统,还说过他常常表现登高望远的感慨的传统。柳永在写登高望远的时候,是在一首词的开端来写,“对潇潇暮雨洒江天”,开端就是高远;有时候,他是到结尾归结到高远,像“断鸿声远长天暮”。有人批评柳永的词,说他虽然写了很多表面上看起来是男女相思、怀念的词,认为他写得很浅俗,可是他常常有一两个字,如同“画龙点睛,破壁飞去”。中国古时候有一个传说,说有一个人很会画龙,但不肯画龙的眼睛。人家问他,为什么不画眼睛?他说,我如果画了眼睛,龙就会活起来。果然,他画上眼睛,墙上画的那条龙就把墙挣破了,破壁飞去。眼睛是最能代表你的精神的,我们说眼睛是灵魂的窗子。孟子说“存乎人者,莫良于眸子”,不只是说你内心保存什么,而是说你可以察看到什么。这个“存”,有时候是“存问”的意思。如果要查考一个人内心的所有,没有比从他的眼睛看起来更好的。“良”,是好;“莫良”,没有比那个更好的。其实,不只是人的眼睛表现出来,动物的眼睛也表现出来。杜甫说:“门外鸬鹚去不来,沙头忽见眼相猜。”他说有一只鸬鹚鸟,很多天前它飞走了,我都看不见它。后来有一天,我在沙滩岸边看见一只鸬鹚,它的眼睛“相猜”,用猜疑的眼光来看我,它不是用相信的眼光来看我。所以,人赞美柳永的词,说“画龙点睛,破壁飞去”,就是说柳永也许前面一大段词,都是很平常的叙述,一步一个踪迹,很平稳、稳健地写下来,一句“断鸿声远长天暮”就飞起来了,而且那种在高远、空阔之中的,寂寞、孤独、落空的感慨,都在这一首词中流露出来了。这是柳永的词。

中国词的扩展,就是从短小篇幅的小令,扩展成比较长的长调慢词。柳永词的扩展,是他在词的结构的进行这一方面。他常常用一些“领字”,比如说“渐”,或者是“看”,或者是“当”。所以层次的进行、转折很清楚,都用文字表现出来了。他用文字表现了感情、思想的进行,而且叙述也是很明白的。比如说,他如果写风景,时间、空间,经过什么地方,都是有层次的。他常常是上半阕写羁旅的旅客,后半阕写闺中的思妇,层次很分明的。

苏东坡的词的结构,不像柳永的词那样线索分明。苏东坡的词把古今,把人事、大自然的风景,把历史、历史上的人物跟他自己,都用一种突然的“拍合”拍在一起。我们常常说“一拍即合”,两个忽然间一相遇,自然就合在一起了。

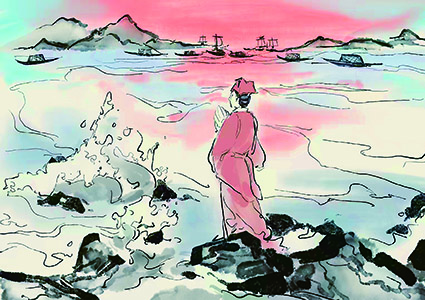

苏东坡的《念奴娇·赤壁怀古》,没有文字上的痕迹,而把两个事物突然之间结合起来。“大江东去,浪淘尽,千古风流人物”,“大江东去”,这是大自然的景物;“浪淘尽,千古风流人物”,这是人事、历史;“乱石崩云,惊涛裂岸,卷起千堆雪”,这是大自然;“江山如画”,马上就折回来说“一时多少豪杰”。“遥想公瑾当年,小乔初嫁了,雄姿英发。羽扇纶巾,谈笑间,樯橹灰飞烟灭”,这是历史;“故国神游,多情应笑,我早生华发”,回到他自己。所以他的自然,完全是一种精神和感情上的运行,而在文字上转折的痕迹看起来,他一方面好像是很突然,可是一方面,也是很自然地就衔接在一起了。精神的运行,超逸豪放的魄力,可以把古代跟现代,大自然跟人事,历史跟自己,都用他的精神一下子就结合在一起了。这是苏东坡的词一个很值得注意的特色。

“人生如梦”的史感与旷达

“人生如梦,一尊还酹江月”,苏东坡在词里,有好几个地方,都提到“人生如梦”的感觉。他另外一首词《永遇乐》,和《念奴娇·赤壁怀古》是一个很好的对比。一开头写“大江东去,浪淘尽,千古风流人物”,滔滔滚滚、浩气逸怀,写得非常豪放;可是你看《永遇乐》,“明月如霜,好风如水,清景无限。曲港跳鱼,圆荷泻露,寂寞无人见”,写得非常细致。我还要特别提醒你们念几个字,我念“曲港跳(tiāo)鱼”,没有念“曲港跳(tiào)鱼”。因为诗跟词,中国的韵文是有一种声音的音调的节奏的美,所以念诗和念词的时候,你对它的平仄声,一定要掌握得很好,才能够把音律的美传达出来。这个“跳”字,在古诗词里做动词用的时候,都是念“跳(tiāo)”。“跳(tiào)鱼”,不好听,声律上不对。

“曲港跳鱼,圆荷泻露,寂寞无人见。紞如三鼓,铿然一叶,黯黯梦云惊断。夜茫茫,重寻无处,觉来小园行遍。”现在他已经说了一个“梦”字了,是“黯黯梦云惊断”。下半首是:“天涯倦客,山中归路,望断故园心眼。燕子楼空,佳人何在,空锁楼中燕。古今如梦,何曾梦觉,但有旧欢新怨。异时对,黄楼夜景,为余浩叹。”

苏东坡有几个特色,他喜欢说“人生如梦”。《永遇乐》这一首词也说“古今如梦,何曾梦觉,但有旧欢新怨”,他又说了一个“如梦”,他把人生看成“如梦”。我们从五代的词讲下来,说冯正中的特色,是有一种执着的热情;欧阳修的特色,是有一种遣玩的逸兴;苏东坡的特色,是有一种旷达的襟怀。造成他旷达襟怀的原因,我们讲了苏东坡的生平,他在外边不但是屡次被贬官,而且曾经被关在御史台的监狱之中,几乎被处死了,而他经过这么多人生的挫折患难,他写的词浩气逸怀。一个诗人的作品风格,常常是他自己做人的思想感情、人格流露。苏东坡在挫折患难之中,为什么能够有这种旷达的襟怀?是几种原因造成的。

一个是他的史感,就是历史感。如果把所有的灾难都加在一个人的身上,那么担负就太沉重了,他说这种不幸的灾难,不是我一个人的,是千古以来多少人共同有的。而且,一个人的得失成败,一个时代的盛衰兴亡,自古而然,从古以来就是如此的。所以一个是他的史感,一个是他的旷观。他经过九死一生,从御史台的监狱放出来,贬到黄州去做团练副使,像这首“大江东去”,是他在黄州作的;他还另外有一篇很有名的作品《前赤壁赋》,也是在黄州写的。《前赤壁赋》里他曾经说过这样两句:“盖将自其变者而观之,则天地曾不能以一瞬;自其不变者而观之,则物与我皆无尽也。”他说你要看宇宙的变化,那么天地之间不曾有一瞬之间的不变。宇宙一直在变,我们现在说话的时候,天下已经变了很多了,草木的花比刚才开得更多了一点了,或者黑板更陈旧了。那么我们的人,或者你们更大了,或者我更老了,总而言之,什么都是在变的,所以“自其变者而观之,则天地曾不能以一瞬”。“自其不变者而观之,则物与我皆无尽也”,可是你要从天地不变的来看,那万物与我都是无穷的。宇宙之间,春夏秋冬的运行、历史朝代的兴衰,有些事情是亘古长存而不变的。《前赤壁赋》还说,你如果总是计较得失,你的烦恼很多。

不但是《前赤壁赋》上这样说,《超然台记》也表现过他这种对人生的看法。他说,如果你要换一种眼光,不要让这个“物”把你笼罩了,而你超然在物的得失之上,那么你的胸怀就旷达了。怎么样造成这种旷达的襟怀?怎么样把得失利害放一步,能够看得开?因为你知道,凡是你所得的也都是短暂的。人生如梦,就是说你的得失、一切,都是一种短暂的假象。有人看到了这一点以后,就以为这就是消极了。人在挫折患难之中,有的人一下子被击倒了,就变成消极;有的人不甘于被击倒,就成一种反作用的力量,反击以后,不肯再遵守正当的道理,而走向一种偏狭、横逆的道路了,是自己走向灭亡的。这都不是一种很好的反应。那么,人生在忧愁、挫折、不幸的患难之中,怎么样去反应?你要认识人生有些假象,有些属于外物的得失利害,不要完全被它笼罩,不要完全让你自己的心灵、精神、感情,都屈服在那一点点的外物得失利害的斤斤计较之中,人生一定有比这个更有价值的东西。能够在挫折患难之中“有以自处”的,有办法自己安排自己的生活。在中国的历史上,这样的诗人不多,屈原还跳了汨罗江自杀了。你看李商隐说的“春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干”“春心莫共花争发,一寸相思一寸灰”,这都是自己没有挣脱出来,没有办法“自处”的。

陶渊明与苏东坡的共通之处

“人生如梦”,你不要就看外表这一句俗话,有些人说“人生如梦”,没有这种同等的认识。有这种认识的,有一个人,陶渊明。陶渊明说:“人生似幻化,终当归空无。”陶渊明的诗里,表现了很多他对人生的看法,苏东坡受了陶渊明很大的影响。苏东坡曾经和陶诗,陶渊明用什么样的题目、体裁,苏东坡用同样的体裁、题目写了很多首诗。陶渊明好的诗,他都和过了。苏东坡被贬在黄州的时候,有时候困乏,粮食不够吃,有人替他请求了一片地,就在一片山坡上,所以他号为“东坡居士”,亲自在那里开垦、耕种。

陶渊明有一组诗,题目叫做《饮酒诗》,一共20首,从很多种不同的角度,谈到人生问题。除了第一首诗谈到过饮酒以外,后面很多首诗,根本没有谈到饮酒。

陶渊明的诗里有几组诗,每一组诗都有集中的主题和思想。比如说,陶渊明的杂诗,都是写盛衰易代之间的感慨;而《饮酒诗》所考虑的,是“仕隐”的问题,就是出去做官还是回去隐居的问题。他不是只单纯考虑了“仕隐”,而是什么让你选择了“仕”和“隐”?是你对于人生的看法,使你做成了这种决定。为什么对人生有这种看法?陶渊明《饮酒诗》的第一首诗是这样写的:“衰荣无定在,彼此更共之。邵生瓜田中,宁似东陵时。寒暑有代谢,人道每如兹。达人解其会,逝将不复疑。忽与一觞酒,日夕欢相持。”“衰荣无定在,彼此更共之”,衰亡和兴盛,没有一定的所在,不是说你一定兴盛,他一定败亡;或者你一定败亡,他一定兴盛。或者你今天败亡就注定了永远败亡,他今天兴盛就注定了永远兴盛,不是如此的,世事是变化的。更妙的一句是“彼此更共之”,衰中有荣,荣中有衰。而且我还要告诉你,不要把自己的得失看得很重,得中就有失,失中也有得,天下必然就是如此的。

万事万物,无论你遭遇的是好的坏的,你都能够得到好处,只要你衷心有一个真正追求的理想、持守,不管什么东西加在你的身上,它只能够锻炼你,只能够真的造就你。我们说“造就”和“锻炼”,而且天下没有不“失”就能够“得”的,没有不放弃就能够获得的,所以得失之中是很难说的,是你自己怎么样造就、锻炼、成全你自己。而你一定要有这种明白的觉醒和旷达的看法,失败才能够造就你,不然的话,失败就只能够毁灭你,所以他说“衰荣无定在,彼此更共之”。“寒暑有代谢,人道每如兹”,大自然的变化、人世的变化、历史的变化,跟他自己的变化都结合起来,就能够从得失利害的、被外物笼罩的小圈子里跳出来,因为你有一种哲理的、历史的看法,所以你就站在它的上面,不是被它笼罩、局限起来了,所以说“达人解其会,逝将不复疑”。你一定要知道“人生似幻化,终当归空无”,才不会对眼前的得失计较得这样厉害,知道这实在是不足道的一件事情,这些东西都是会毁灭的,你自己完成你自己,这才是重要的事,而不是被外物压倒。

陶渊明持守,跟当时腐败、官僚的社会划清界限,能够躬耕,忍受贫穷、劳苦,选择无愧于天地,也无愧于自己的生活。这种持守,是他用贫穷、劳苦做代价换来的,而终生没有改变。很多人都误会苏东坡,他们只看到苏东坡放旷的一面,可是没有看到苏东坡做新党的时候,曾经被贬出去,被排挤;旧党回来的时候,他跟旧党论政不合,仍然被排挤,所以他所坚持的理想,他的持守,他自认为正确的事情,一直没有改变。而且他也付上了终生被流贬在外的代价。没有房子住,自己盖茅草的房子;没有米面粮食吃,自己种山芋来吃。过这样的生活,他也能够坚持自己的持守和品格,没有放弃。这才是中国古代这些诗人真正值得我们注意的地方。

有很多人说到“人生似幻化”“人生如梦”,就认为这样是消极。不是的,有了这种“幻化”“空无”的认识,才能够让你超脱于得失利害的计较之外,而真的掌握住你的持守。我的老师顾随也和过陶渊明的诗:“知足更励前,知止以不止。”人生如果不知足,所谓“欲壑难填”,欲望像无底的深坑一样,是永远也填不满的。如果你永远追求物质、外表的欲望,永远不能够得到满足。所以你应该有知足的一面,是你对于有些事情,应该脱出“欲壑”的这种陷落之外,能够知足。因为你不埋陷在里边,才能够向前勉力,“知足更励前”。“知止以不止”,所谓“知止”者,你脚步有没有站住的地方?你今天也跟风,明天也跟风,永远跟风,不知道“止”,所以永远迷失了自己。他说你知道一个“止”,知道你自己真正所要掌握和追求的是什么,为的是什么,才有“不止”的追求。所以看苏东坡,一定要从这两方面来看。

苏东坡的旷达与持守

很多人只看了苏东坡外表的“人生如梦”,只认识他的旷达,那不是整个的苏东坡。苏东坡用他整个生命,所证明的不只是这样消极的“人生如梦”而已。可是我要说,人在忧愁苦难之中,你总要有慰藉的办法,正因为有这些办法,所以你才能够站住没有倒下去。

苏东坡离开黄州前写的一首《满庭芳》,可以清清楚楚地看到他怎么样在不幸的人生遭遇里,挣扎解脱出来,得到慰藉。“归去来兮,吾归何处,万里家在岷峨。百年强半,来日苦无多。”他开始写的是悲哀,他被贬官流放在外边,他说“归去来兮,吾归何处”。那时候他差不多50岁了,人生不过百年,已经一半都过去了,“来日苦无多”。

可是,苏东坡这个人很妙的,他会马上一转:“坐见黄州再闰,儿童尽、楚语吴歌。山中友,鸡豚社酒,相劝老东坡。”他说,我来到黄州已经接近五年了,“坐见黄州再闰”。阴历每四年就有一个闰月,所以他已经在黄州过了两个闰月,已经是第五年了。“坐见”,坐就是在这里不动,他被贬黄州,一直待在这里,已经很久了。“儿童尽、楚语吴歌”,黄州不是我的故乡,虽然是患难之中被贬在这里,可是我住了这么久,已经对这里产生了感情,而且我的孩子都在这里长大,他们说的已经不是四川话了,而是说一口湖北话。所以我已经习惯了这个地方,对它产生了感情,而且我交了一大堆黄州的朋友。“山中友,鸡豚社酒,相劝老东坡”,我那住在山中的朋友,每到春天、秋天祭祀天地、五谷的“社日”,他们杀了鸡,宰了猪,酿好了新酒,把我这个老东坡请去,我跟他们打成一片。可是我在这里,能够一直待住吗?他说我现在跟黄州有感情了,我喜欢这里不走了,那也不成,所以“云何。当此去,人生底事,来往如梭”。“云何”是“为什么”,我不能回到我的故乡,就来到黄州,我今天习惯了黄州,又不能待在黄州了。我为什么又“当此去”,应该从这个地方又离开呢?所以我“人生底事,来往如梭”。他后面说“待闲看,秋风洛水清波”,汝州在河南,有洛水流过那里,他说想想汝州也不错,我要用一种悠闲的、欣赏的眼光,可以看秋风吹在汝州的洛水之上。秋风之中淡淡的秋水,那一片美丽的景色,我也是可以欣赏的。

苏东坡不只是在这一首词里边这样表现,他写《超然台记》的时候,是从杭州移到密州去了,从江南青山绿水的鱼米丰富之乡,来到北方黄河流域的荒凉所在。苏东坡说我一样的好,而且还不是只满足自己,他到每一个地方,都为当地人民做了很多事情。杭州闹大瘟疫时,他成立了公共医院给大家治疗;囚犯在监狱里生病时,他上奏疏,请求治疗;他在杭州西湖,挖了湖水之中的淤泥建造苏堤,这才是真正的苏东坡。他是在这种慰藉之中,还要“有为”,还要有他的持守。

一般世俗说的“人生如梦”,那种肤浅的、消极的、颓废的意思,那不是整个的苏东坡。如果没有慰藉,就在苦难之中倒下去了,因为有历史感,有达观,有超旷的、不被得失拘限的精神,才能够做出“有为”的事业,才能够持守住自己的理想和品格,这才是真正的苏东坡,而这也是中国诗人千古以来所以使人感动的真正的意义和价值。因为中国古来的这些诗人,他们自然有一种精神感情,可以激励后代的人,使之千古常新。苏东坡当然有历史上的局限,或者不完全正确的地方,但还是可以从他的作品、人格、精神、感情之中截取到他的精华。

苏东坡说“人生如梦,一尊还酹江月”,尊是盛酒的一种容器,古人叫做“酒樽”;“还酹”,“酹”是把酒洒在地上祭祀鬼神。你说苏东坡从来没有对他自己的忧患有感慨?当然有的,“归去来兮,吾归何处,万里家在岷峨”。可是他没有被它限制,他能够超脱出去。这一首词他写得没有这样明显,他说“公瑾当年,小乔初嫁了”“谈笑间,樯橹灰飞烟灭”,他那么年轻,就有这么大的功业、建树,他说他现在应该笑我“早生华发”,我是一事无成,他谈到他自己的不幸,可是他没有沉在这个不幸之中,他说是“人生如梦,一尊还酹江月”,把一杯酒,洒在江水,而且是江心明月的月影之中。就是把人生的得失、古今,完全都超脱出去了,这是苏东坡旷达的襟怀。

他说“大江东去”,浪花淘尽了千古的英雄人物,周公瑾今日何在?《前赤壁赋》说曹孟德:“下江陵,顺流而东也,舳舻千里,旌旗蔽空,酾酒临江,横槊赋诗,固一世之雄也,而今安在哉?”不是都过去了?他把整个古今、历史、人物,一下子都超越了,说“人生如梦,一尊还酹江月”。可是,苏东坡正是因为有这种旷达的怀抱,所以他才能够在忧愁患难之中没有被击倒,而一直坚持他自己的人格、持守、理想。